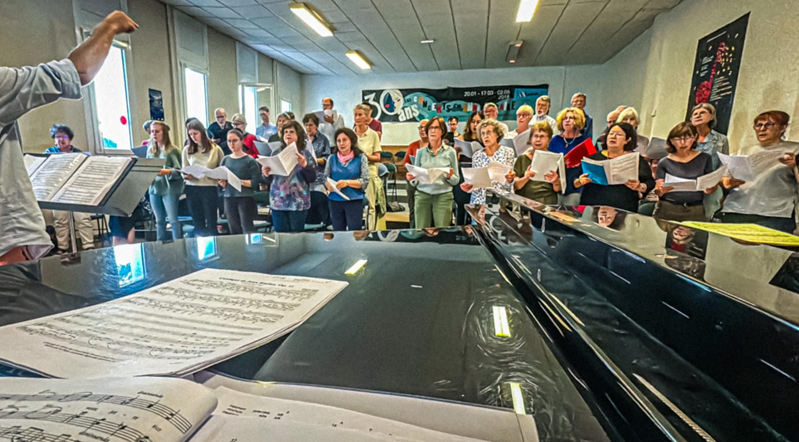

Et oui, c'est dans 2 jours déjà qu'auront lieu nos concerts Gabriel Fauré 2025 - en cors et en chœurs.

Mais saviez-vous quelle est la version du Requiem que nous allons interpréter, et quel est le contexte de sa composition ?

Gabriel Fauré est l'un des plus grands compositeurs français de la fin du XIXe et du début du XXe siècles. Né le 12 mai 1845 à Pamiers, en Ariège, où son père, Toussaint-Honoré Fauré est instituteur (puis directeur de l'école normale d'instituteurs de Foix à Montgauzy), il vit ensuite à Verniolle où il fait ses premiers pas musicaux au piano et à l’harmonium. À neuf ans il quitte la maison familiale pour Paris où il intègre l'École Niedermeyer, école de musique classique et religieuse, qui forme alors des organistes d’église, des chefs de chœur et des maîtres de chapelle. Il y étudie onze années et y obtient un 1er grand prix de piano, un 1er grand prix de composition et un 2e grand prix d'harmonie. Élève de Saint-Saëns et de Gustave Lefèvre à l'École Niedermeyer, il est d'abord maître de chapelle de l'église de la Madeleine à Paris. Il en assure plus tard les fonctions d'organiste, titulaire du grand orgue. Il est ensuite nommé professeur de composition au Conservatoire de Paris, puis directeur de cet illustre conservatoire de 1905 à 1920.

L'histoire de la composition de son Requiem s'étend de 1887 à 1901. Sa création en version encore incomplète a lieu le 16 janvier 1888 en l'église de la Madeleine. La version avec toutes les parties que nous lui connaissons est achevée en 1893, avec une orchestration d'église. En plus de nouveaux mouvements (Offertoire et Libera me), Fauré ajoutait successivement les instruments et voix suivants : baryton solo, 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, 2 bassons, violons. N'ayant pas été publiée, la version 1893 tomba dans l'oubli. C'est pourtant cette version qui a retenu notre attention pour ces concerts, car elle présente l'arrivée des cors dans l'écriture. Cette version n'a pas été éditée de son vivant, et nous procédons à une reconstitution de l'œuvre de 1893 avec uniquement l'ajout des cors dans l'orchestration. Une version de concert, avec orchestration pour orchestre symphonique apparaît en 1900, sans que l'on sache le rôle exact de Fauré dans cette orchestration, probablement réalisée par Jean Roger-Ducasse.

Le Requiem est composé de sept mouvements, pour deux solistes (baryton et soprano), chœur mixte, orchestre et orgue. Ces mouvements diffèrent légèrement de ceux d'un Requiem traditionnel, omettant le Dies Iræ et ajoutant un Pie Jesu. Le mouvement final, In paradisum appartient plutôt à la liturgie des enterrements, plutôt qu'à la liturgie des funérailles. Cette messe pour les défunts est considérée comme un des chefs-d'œuvre de Fauré et l'un des plus beaux Requiem du XIXe siècle. L'ouvrage, dont l'écriture est très personnelle, contient plusieurs morceaux que l'on peut ranger parmi les plus beaux et les plus émouvants de la musique chorale occidentale.